「暗愚」とは?意味・読み方や類義語・対義語は?

「暗愚」は、「あんぐ」と読み、「物事の良し悪しや道理を判断する力がなく、愚かなこと」を意味します。

この言葉は否定的なニュアンスを持っており、批判や不満を表現する際に用いられます。

- 彼は暗愚な君主ではないが、名君というわけでもない。

- 次期社長候補の彼については暗愚という噂があり不安だ。

- 歴史上暗愚と評価されていた人物も、研究によってしばしば認識が変わっている。

- 戦争中に戦争を賛美する詩を書いた光太郎は、戦後「暗愚小伝」という数編の詩を書いた。

などのように使われます。

「暗愚」の「暗」は「道理や知識にくらい」、「愚」は「おろかさや知恵の働きが鈍い」ことを表します。

合わせて、「暗愚」は、「物事を理解しない、または判断力が低いために知恵が足りない」ことを意味し、具体的には、思慮深さや洞察力が欠けており、周囲の状況や人々の気持ちを理解するのが難しい人を指すことが多いです。

また、そのような知識不足や判断力の欠如によって問題を引き起こしている様子を表します。

特に、人や行動について批判する際に用いられますが、この言葉は非常に強い侮辱的なニュアンスを伴うため、ややもすると人格否定や人身攻撃になりますので、慎重に使用する必要があります。

「暗愚」の類義語には、「無知」「愚昧」「愚鈍」などがあります。

「暗愚」の対義語には、「賢明」「聡明」「英明」などがあります

「暗愚」の使い方

「暗愚」の例文

- ・・・理想とする君主像、その次の「畏れる」とされるのは法家的君主、最低は、民に侮られる暗愚の君主、と続く。以上の三段階は、最上の君主像を際立たせるために記したものと思われ

- ・・・。凡庸どころか、あるいは父の今川義元より勝れた人間になったかもしれない。その彼に暗愚という名を張りつけたのは誰であろうか。暗愚だと云われるようにしむけたのは誰であろ

- ・・・間もなく鎌倉勢によって完膚なきまでに蹂躪される。 三代の蓄積を一朝にして滅ぼした暗愚の四代とされるが、自ら義経という最強の楯を取り除いた頼朝と大差ない。那須与一=一・・・森村 誠一(著)「平家物語」

- ・・・しにした人でもあった。情に流されず筋道ばかり通したがる傾向があったのだ。 決して暗愚の人ではない。学問を好み、湯島に昌平坂学問所をつくり、自らもよく『論語』『孟子』・・・清水 義範(著)「上野介の忠臣蔵」

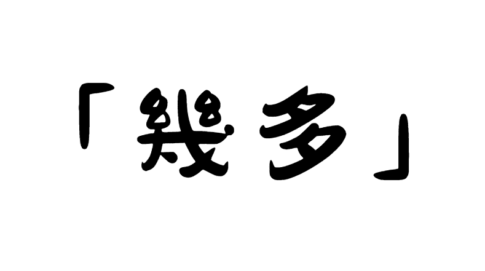

「暗愚魯鈍」とは?

「暗愚」を使った四字熟語に「暗愚魯鈍」があり、「あんぐろどん」と読み、「物事の是非を判断する力がなく、愚かなこと。また、そのさま。」という意味があります。

「暗愚」は「道理がわからず愚かなこと」、「魯鈍(ろどん)」は「愚かでにぶい、頭の働きが悪いこと」を意味しますから、同じような言葉を重ねた「暗愚魯鈍」は「物事の是非を判断する力がなく、愚かで、道理に暗いこと」を強調した言葉と言えます。

ただし、「魯鈍」はあまり一般的な言葉ではなく、意味からもわかるように使用の際は注意が必要です。

ただ、『儒家』の始祖、孔子は、弟子の高柴、曾参、子張、子路をそれぞれ「愚」「魯」「辟」「喭」と評して、個々の良い側面を伸ばす指摘をしたり、『論語』においても「愚直」「魯鈍」であることに肯定的な評価をしています。

例えば孔子は、「愚」は、馬鹿正直なまでに真っ直ぐで、智恵は少々劣るといっても誠実で情に厚い人柄であることや、「魯」というのも、ただ機転の鈍さをけなしているわけではなく、そうした「魯鈍」な性格の中にこそ、純朴で篤実(とくじつ)な人間性を見ぬいていたのです。

裏を返せば、そうでない人間、つまり知的で雄弁な人間が、往々にして狡猾で功利的であることに対する反発であったのでしょう。

参考文献

- 編 山田忠雄・柴田武・酒井憲二・倉持保男・上野善道・山田明雄・井島正博・笹原宏之 (2012)『新明解国語辞典』第七版, 三省堂.

- 監 林 四郎 編 篠崎 晃一 ・相澤 正夫・大島 資生(2021)『例解新国語辞典』第十版, 三省堂.

- 編 柴田武・山田進 (2002)『類語大辞典』講談社.

- 編 藤堂明保・松本昭・竹田晃・加納喜光 (2011)『漢字源』改訂第五版, 学研.

- 著 鎌田正・米山寅太郎(2013)『新漢語林』第二版, 大修館.

- 編 松村明・三省堂編修所(2019)『大辞林』第四版.三省堂.

- 公益財団法人日本漢字能力検定協会.「漢字ペディア」.<https://www.kanjipedia.jp/>(参照日2024年11月27日).

- 小学館.「デジタル大辞泉」. <https://dictionary.goo.ne.jp/jn/>(参照日2024年11月27日).