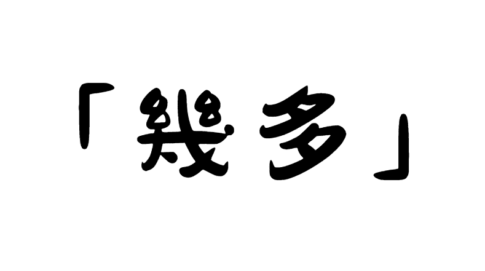

「悪弊」とは

「悪弊(あくへい)」とは、「よくない社会習慣や風習、悪い習わし」を意味する言葉です。

この言葉には「よくない風習」が社会に支障をきたしたり、害になったりしているから、改善すべきであると多くの人が思っている共通認識が含まれています。

- 寄付金という名目で集金をする悪弊がこの地区にはある。

- 賄賂という悪弊を排除する。

- 彼はデータ改ざんが常態化した下請け業界の悪弊に疑問を持ち始めた。

- 問題の先送りや前例主義といった組織の悪弊を正す。

などのように使われます。

「悪弊」の「悪」の字は「わるい」と読み、文字通り「悪い、ただしくない」といった意味を持ちます。

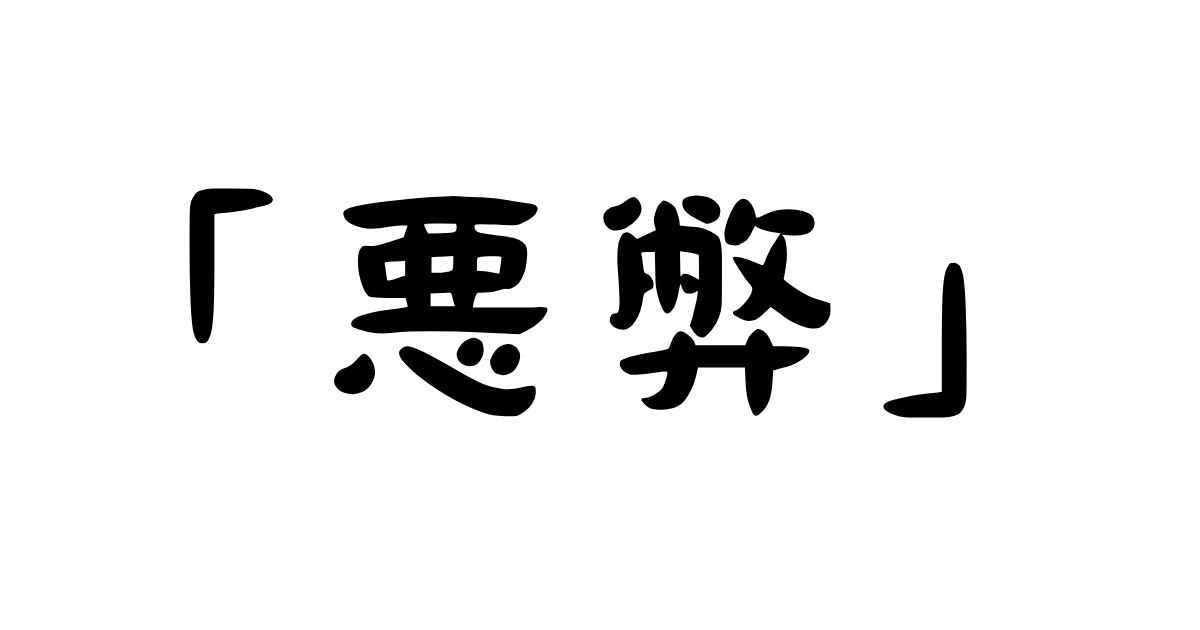

「弊」は「へい」と読み、「よくない、害になる」という意味がありますが、もともとは、下の部分が「犬」で「獘」という漢字でした。

「犬のように倒れて死ぬ」という成り立ちで、「物事が壊れたり損なわれたりすること」を意味しています。

転じて、「続けることで発生する」というニュアンスを含み、事物が劣化することによる害や、制度などの悪い点を指摘する際に用いられるようになり、「悪弊」「弊害」「弊風」「時弊」「疲弊」などの熟語として使われています。

「悪弊」の類義語には、「悪風」「悪習」「流弊」などがあります。

対義語として「良俗」「美風」「良風」があります。

ところで、「弊」と似た漢字に「幣」があり、上につく音符(敝)が同じで読みはどちらも「へい」ですので間違えやすく、注意が必要です。

なお「幣」は布を表す「巾」という字が下の部分についていて「神に捧げる布」というのが漢字の成り立ちで、「贈り物」「お金」という意味を持ちます。

「悪弊」の使い方

「悪幣」の例文

- ・・・仕方がない。正当な理由があっても申し開きするのを潔しとしない日本海軍の悪弊である。

- ・・・とにかく迷惑至極なものだよ。人体からいっても解剖的にばかり見るのは近代医学の悪弊だな。・・・北原白秋(著)「フレップ・トリップ」

- ・・・霊帝はまだご若年なので、その悪弊に気づかれていても、いかんともする術をご存じない。

- ・・・革命というものは根絶すべき悪弊のひどさに正確に比例するもので、悪弊がひどい場合にのみ流血の惨事になるわけですが、貴族街の人間はこのことを知らなかったのです。・・・スタンダール(著)/大久保和郎(訳)「赤と黒」

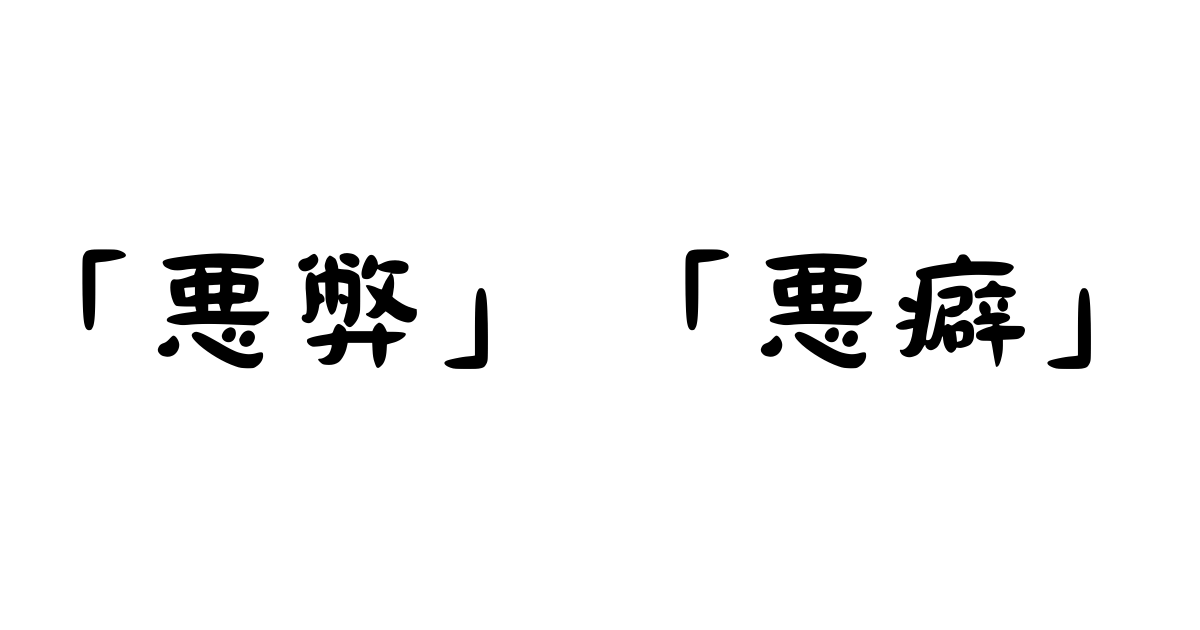

「悪弊」と「悪癖」の違いは?

「悪弊」と「悪癖」の違いを見ていきましょう。

「悪弊」は、社会的な「よくない習慣や風習、悪い習わし」のことです。

「悪癖」は「あくへき」と読み、「その人の習慣的動作になっている悪いくせ、一般とは異なる独特な動作」を指します。

本人にとっては「分かってはいつつ、直せない動作や、つい出てしまう動作」のことで、「悪弊」とは違い、個人的なことです。

「悪癖」の例

- ・・・私には言わなくてもいいことを言ってしまうという悪癖もしくは幼児性があるが、この度もそれをやってしまった。

- ・・・地獄の大動乱がはじまった。私は、阿佐ヶ谷の外科病院にいた時から、いまわしい悪癖に馴染んでいた。

- ・・・彼は、まだ飲酒が癖になつてゐるとは思はなかつた。だが彼は、己れの経験を歪んだ観察眼で、悉く卑下して一笑に附したがる程の悪癖を持つてゐた。

「悪弊」「悪癖」の違いまとめ

- 「悪弊」は、主に社会的なものにいう「悪い風習」を意味します。

- 「悪癖」は、主に個人的な「つい出てしまう悪いくせ」を意味します。

参考文献

- 編 山田忠雄・柴田武・酒井憲二・倉持保男・上野善道・山田明雄・井島正博・笹原宏之 (2012)『新明解国語辞典』第七版, 三省堂.

- 監 林 四郎 編 篠崎 晃一 ・相澤 正夫・大島 資生(2021)『例解新国語辞典』第十版, 三省堂.

- 編 柴田武・山田進 (2002)『類語大辞典』講談社.

- 編 藤堂明保・松本昭・竹田晃・加納喜光 (2011)『漢字源』改訂第五版, 学研.

- 著 鎌田正・米山寅太郎(2013)『新漢語林』第二版, 大修館.

- 編 松村明・三省堂編修所(2019)『大辞林』第四版.三省堂.

- 公益財団法人日本漢字能力検定協会.「漢字ペディア」.<https://www.kanjipedia.jp/>(参照日2024年10月18日).

- 小学館.「デジタル大辞泉」. <https://dictionary.goo.ne.jp/jn/>(参照日2024年10月18日).

--485x255.png)